各種お手続きについてまとめました。

出産したとき

出産育児一時金

出産したときには、出産費の補助として女性被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。給付対象となるのは、生産・死産にかかわらず妊娠4ヶ月(85日)以上を経過したあとの出産となります。

- 出産育児一時金・家族出産育児一時金

- 1児につき 500,000円(令和5年3月31日以前の出産の場合には420,000円)支給

*多児の場合は人数分支給 -

ただし、産科医療補償制度未加入の分娩機関で出産した場合、

または妊娠22週目未満の出産の場合は

1児につき 488,000円(令和5年3月31日以前の出産の場合には408,000円)支給

出産育児一時金は出産後の申請・支給となるため、窓口で一時的に多額の費用を立て替え払いすることになりますが、この経済的負担を軽減する制度が取り入れられています。

<直接支払制度>

出産育児一時金の額を上限として、健康保険組合から支払機関を通じて医療機関等へ出産費用を支払う制度です。本制度により、窓口での支払いが、出産育児一時金を超えた金額だけですむようになります。

なお、直接支払制度に対応しているかどうかは、直接、医療機関にご確認ください。

<受取代理制度>

直接支払い制度を実施していない一部の小規模の医療機関等でのみの取り扱いとなりますので、事前に医療機関等にご確認ください。

出産予定の医療機関等を出産育児一時金の受取代理人とする申請書を、あらかじめ健康保険組合に提出する事で窓口での支払いが、出産育児一時金を超えた金額だけですむようになります。受取代理を申請できるのは、被保険者であって、出産育児一時金等の支給を受ける見込みがあり、かつ出産予定日まで2カ月以内の方又は出産予定日まで2カ月以内の被扶養者を有する方です。

-

直接支払制度を利用する場合・・・健康保険組合から医療機関に一時金相当額を直接支払うため、手続きは不要です。

分娩費用が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は、差額が支給されます。医療機関から当組合への請求を元に差額を計算し、後日、給与口座へ振込みますので申請等の手続きは不要です。振込みまでには出産から2~3ヶ月程度お時間をいただいております。 -

受取代理制度を利用する場合・・・出産予定日まで2ヶ月以内に事前申請が必要

「出産育児一時金(受取代理申請用)」(申請書は健保組合までご連絡ください。) -

いずれの制度も利用しない場合、海外出産の場合

「出産育児一時金」

出産手当金

女性被保険者が出産したときには、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として給付金が支給されます。これを「出産手当金」といいます。

■支給される金額

休業1日につき 支給開始日以前の直近12か月間の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3

※「標準報酬月額」とは、被保険者が会社から受ける毎月の報酬(基本給・手当などを含めた給料)を58,000円から1,390,000円までの50等級に当てはめたもの

毎月、給与から控除されている「健康保険料」を保険料額表に当てはめるとご自身の標準報酬月額が確認できます

■支給される期間

支給されるのは、出産日以前42日(双児以上の場合は98日)間、出産日後56日間のうちで仕事を休んだ日数分です。出産日は産前になります。出産日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も支給されます。

病気や怪我をして働けないとき

被保険者が業務外の病気や怪我で仕事を休み給料等がもらえないときには、被保険者と家族の生活を守るために給付金が支給されます。これを「傷病手当金」といいます。

なお、業務上あるいは通勤途上の事故や災害による病気や怪我をしたときは、労災保険の扱いとなります。

■支給の条件

支給を受けられるのは、以下の4つのすべての条件に該当したときです。

-

病気・怪我のための療養中のとき

病気・怪我のため療養しているのであれば、自宅療養でもよいことになっています。 -

療養のために仕事につけなかったとき

病気・怪我のために、今までやっていた仕事につけない場合をいいます。 -

連続3日以上休んだとき

3日以上連続して休んだ場合で、4日目から支給されます。はじめの3日間は待期期間といい、支給されません。 -

給料等をもらえないとき

給料等をもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。

■支給される金額

休業1日につき 支給開始日以前の直近12か月間の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3

- 当健保の資格取得月から支給開始月までの各月の 標準報酬月額の平均額

- 支給開始月の前年度9月30日における 当健保の全被保険者の標準報酬月額を平均した額

上記2つを比較して少ない方の額を使用して計算します。

※「標準報酬月額」とは、被保険者が会社から受ける毎月の報酬(基本給・手当などを含めた給料)を58,000円から1,390,000円までの50等級に当てはめたもの

毎月、給与から控除されている「健康保険料」を保険料額表に当てはめるとご自身の標準報酬月額が確認できます

■支給される期間

傷病手当金が支給される期間は、支給されることとなった日から、1年6ヵ月間です。支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、 支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。

健康保険被保険者証(保険証)について

保険証の正式名称は「健康保険被保険者証」といいます。

保険証は、ベンチャーバンク健康保険組合の適用事業所に採用され、加入要件を満たした場合に、「健康保険(ベンチャーバンク健康保険組合)」に加入していることを証明するもので1人に1枚交付されます。

家族も同様に、被扶養者としての加入要件を満たした場合に1人に1枚交付されます。

保険証が交付されたら・受け取ったら

保険証が手元に届いたら、記載事項(氏名、生年月日、資格取得年月日等)に誤りがないか、ご確認ください。

また、すみやかに裏面の住所欄に現住所をご記入ください。

記載事項に誤りがある場合には、勤務先の人事部門もしくは当組合まで、お申し出ください。自分で修正することはできません。

※今まで使用していた保険証は、ベンチャーバンク健康保険組合に加入した日(資格取得日)以降、使用することができません。速やかに今まで加入していた保険者へ返却してください。

医療機関(保健医療機関)等を受診する場合

保険医療機関等で診察を受ける場合は、必ず保険証を持参し、窓口で提示してください。保険証を提示することで、保険診療分(医療費)を一部負担するだけで受診することができます。

70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)以後の場合は、高齢受給者証を添えて提示してください。

※業務上・通勤途上の病気やけがについては、労働災害補償保険(労災保険)の扱いになるため、保険証を使用しての保健医療機関を受診することはできませんのでご注意ください。

保険証をなくしたとき、破損したとき

保険証をなくしたときは、ただちに下記の書類に必要事項を記入し、会社経由で健康保険組合へ届け出てください。

また、保険証が破損したときには、ただちに下記の書類に必要事項を記入し、破損した保険証を添えて勤務先人事部門経由で健康保険組合へ届け出てください。

氏名に変更があったとき

保険証の紛失・盗難には十分注意しましょう。

保険証はクレジットカードと異なり、紛失や盗難にあった際に利用を停止することはできません。

万が一、保険証を紛失したり、盗難にあった場合は、悪用される恐れもありますので警察に届出てください。

※保険証を再交付後に見つかった場合は、見つかった保険証をご返却ください。

※紛失等の理由で、保険証の再交付申請が増えています。保険証の取扱いには十分ご注意ください。

その他の注意事項

※保健医療機関等を受診する場合には、必ず持参し窓口に保険証を提示してください。

※保健医療機関等を受診後は、保険証を預けたままにせずに必ず返却していただいてください。

※保険証を他人に貸与することはできません。家族であっても、他人の保険証は使用ができません。

不正に保険証を使用したものは、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けることになります。

※加入要件を満たさなくなった場合(被保険者:退職、勤務時間減少等/被扶養者:就職、収入増等)保険証はすみやかに勤務先人事部門宛にご返却ください。資格喪失日以降、当組合交付の保険証は使用できません。

資格喪失日以降に保険証を使用し医療機関等を受診した場合は、後日、健康保険で支払われた医療費を、ベンチャーバンク健康保険組合から資格喪失された方(被保険者)へ直接返還請求しております。

健康保険法施行規則第47条により、保険証の裏面に臓器提供意思表示欄を設けています。

- 臓器提供意思表示欄の記入内容は、臓器の移植に関する法律に規定する書面による意思表示として取り扱われます。

ただし、臓器を提供する旨の意思表示は15歳以上の方が記入した場合に限り有効となります(臓器を提供しない旨の意思表示は年齢にかかわらず有効となります)。 - 臓器提供意思表示欄の記入は任意です。記入を義務付けるものではありません。

- 臓器提供意思表示欄を記入する場合、油性の水に濡れても消えないペンを使用してください。

※詳しくは社団法人日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください

医療費が高額になったとき

医療費の自己負担額が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、その超えた額について健康保険組合で算定し、後日、会社へ届出されている給与振込口座へ振込します。(被保険者名義の口座になります。)

被保険者、被扶養者による申請書の提出は必要ありません。

医療機関等からの請求をもとに算定を行うため、振込みの時期は、おおよそ診察を受けた月の3~4か月後の月末になります。

医療機関等からの請求遅れや再審査の申し出がなされた場合は振込みまでにお時間がかかることがあります。

一定額(自己負担額)とは?

【70歳未満の自己負担限度額】

| 区分 | 一定額(自己負担限度額) |

|---|---|

| 標準報酬月額83万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |

| 標準報酬月額53万円~79万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |

| 標準報酬月額28万円~50万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |

| 標準報酬月額26万円以下 | 57,600円 |

| 市町村民税非課税者 | 35,400円 |

【70歳以上の自己負担限度額】

| 区分 | 一定額(自己負担限度額) | ||

|---|---|---|---|

| 外来・入院の合計(世帯ごと) | |||

| 外来(個人ごと) | |||

| 現 役 並 み |

標準報酬月額83万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% <多数該当140,100円> |

|

| 標準報酬月額53万~79万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% <多数該当93,000円> |

||

| 標準報酬月額28万~50万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% <多数該当44,400円> |

||

| 一般 (標準報酬月額26万円以下) |

18,000円 (年間上限14.4万円) |

57,600円 <多数該当44,400円> |

|

高額療養費の算定は、(1)各診療月(2)1人ごと(3)各医療機関ごと(入院・外来別、医科・歯科別など)に行われます。

義務教育期間中の方の医療費(高額療養費)については、自治体(都道府県や市区町村)でも、医療費の自己負担分を助成する「医療費助成制度」を実施している場合があります。

当組合では、自治体の助成と健保の給付金の二重給付を防ぐ為、義務教育期間中の方の高額療養費は、自動給付をしておりません。

なお、自治体からの助成が受けられない場合には、当組合(TEL:03-5357-7015)まで、ご連絡をお願い致します。

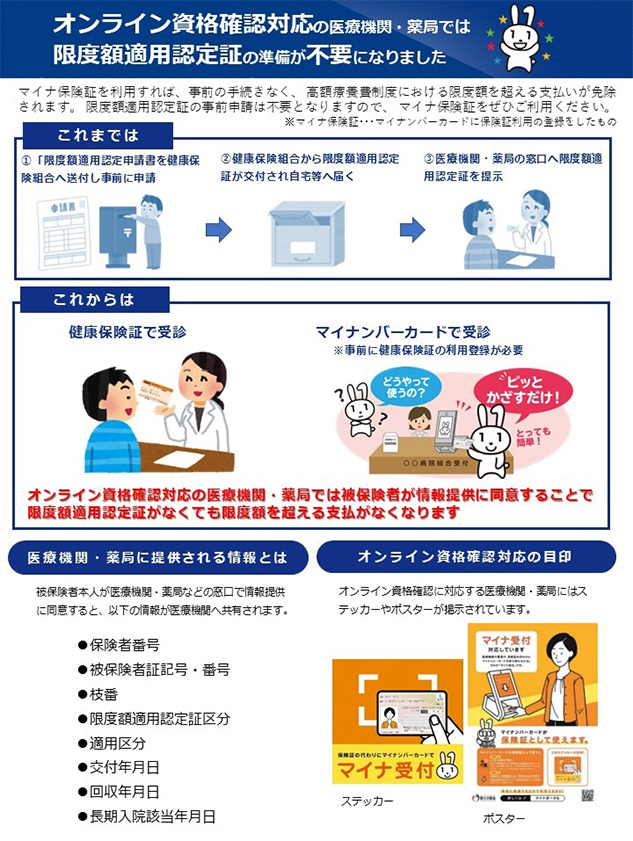

限度額適用認定証について

自己負担が限度額を超える場合は、事前に健康保険組合に申請し、認定証の交付を受けておけば、医療機関での支払いは自己負担限度額までで済みます。

窓口払いを自己負担限度額までにしたい場合は下記書類を申請して下さい。

【注意事項】

- 申請書受付月より前の月の限度額適用認定証の交付はできません。

- 限度額適用認定証の交付が必要な月の初日以降の交付となります。

- 有効期限後は必ず限度額適用認定証を健康保険組合まで返却してください。

- 有効期限後も限度額適用認定証が必要な場合は再度申請書を提出してください。

【送付先】

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-23-5 代々木イースト3階

ベンチャーバンク健康保険組合 宛

オンライン資格確認を導入している医療機関等は厚生労働省HPで公開しています。

→マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局について

→マイナンバーカードの保険証利用について

高額療養費の負担軽減措置

次のような場合は特例として、負担軽減措置が設けられています。

-

世帯合算の特例

同一月、同一世帯内で、自己負担額が21,000円以上のものが2件以上ある場合は、世帯合算して自己負担限度額を超えた分とします。

区分 一定額(自己負担限度額) 標準報酬月額83万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 標準報酬月額53万円~79万円 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 標準報酬月額28万円~50万円 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 標準報酬月額26万円以下 57,600円 市町村民税非課税者 35,400円 -

多数該当の場合の特例

1年(直近12ヶ月)の間に同一世帯で3ヶ月以上高額療養費に該当した場合には4ヶ月目からは自己負担限度額が低額に設定されます。区分 一定額(自己負担限度額) 標準報酬月額83万円以上 140,100円 標準報酬月額53万円~79万円 93,000円 標準報酬月額28万円~50万円 44,400円 標準報酬月額26万円以下 44,400円 市町村民税非課税者 24,600円 -

特定疾病の場合の特例

血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群および人工透析を必要とする慢性腎臓疾患の長期患者は、特定疾病の認定を受けると、医療機関への支払が1ヶ月10,000円で済みます。

ただし、人工透析を必要とする患者の標準報酬月額が53万円以上に該当する場合は、自己負担が1ヶ月20,000円になります。

特例を受けるためには、健康保険組合に申請し、特定疾病療養受療証の交付を受ける必要があります。

家族を扶養に入れたいとき

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。家族を被扶養者としたいときは、下記の書類に必要事項を記入し、必要書類を添えて、原則5日以内に会社経由で健康保険組合に申請してください。

健康保険法等の一部が改正され、2020年4月1日より被扶養者の認定要件に「日本国内に住所を有すること」が追加されました。

ただし例外として、留学生や海外赴任に同行する家族などこれまで日本で生活しており渡航目的より今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められる場合は、日本に住所(住民票)がなくても国内居住要件を満たしていると判断されます。

-

日本国内に住所(住民票)があること

※ただし「医療滞在ビザ」「観光・保養を目的とするロングステイビザ(最長1年)」で日本に滞在する外国籍の方は、健康保険法の適用除外のため日本国内に住所(住民票)があっても被扶養者に認定できません。

-

日本国内に住所(住民票)はないが、日本国内に生活の基礎があると認められること

※ビザなどで状況確認のうえ、国内居住要件の例外として認められます。

| 理由 | 確認書類 |

|---|---|

①外国において留学をする学生 |

ビザ・学生証・在学証明書・ 入学証明書の写し |

②外国に赴任する被保険者に同行する者 |

ビザ・海外赴任辞令・海外の公的機関が 発行する居住証明書の写し |

③就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 (観光、保養又はボランティア活動など) |

ビザ・ボランティア派遣機関の証明・ ボランティアの参加同意書の写し |

④被保険者の海外赴任中に出産・婚姻などで 身分関係が生じた者 |

出生や婚姻などを証明する書類などの写し |

※確認書類が外国語で作成されている場合は、その書類に加え、翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文を添付してください。

被扶養者となるためには、主として被保険者の収入によって生活していることが必要です。扶養の認定基準としては、被扶養者となる人の年間収入が130万円(60歳以上の方または障害厚生年金の受給要件に該当する障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。

ご家族が「被扶養者」として申請可能かどうか確認チャートにてご確認下さい。

異動があった日から5日以内に届出をお願いします。1ヶ月以上遡って認定を希望する場合には、遅延理由書を必ず添付してください。

家族を扶養から外したいとき

就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が、被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は、被扶養者からはずす手続きが必要です。下記の書類に必要事項を記入し、該当する被扶養者の保険証を添えて、原則5日以内に人事部経由で健康保険組合に提出してください。

※「健康保険被保険者証」該当する被扶養者のものを添えてください。

立て替え払いをしたとき

被保険者、被扶養者が保険証を忘れて医療機関を受診した場合や、コルセットや小児用眼鏡を購入した時など、後から給付金の払い戻しを受けられる場合があります。このような立て替え払いに対して行われる給付を「療養費」といいます。

申請の際に必要な添付書類については、以下の通りです。

- 医療機関で支払った領収書(原本)

- 診療報酬明細書/レセプト(原本)

- 医師の証明書

- 領収書(原本)

- 治療用装具の写真(靴型装具のみ)

→小児弱視等の治療用眼鏡保険適用について

→治療用装具を作成した際の療養費について

はり・きゅう治療、あんまを受けたとき

はり・きゅう治療、あんま一定の要件を満たす場合、「療養費」として健康保険の対象になります。一定の要件と申請の際に必要な添付書類については、以下の通りです。

神経痛、リュウマチ、五十肩、腰痛症などの慢性的な痛みのある場合で、医師による適当な治療手段がなく医学的な見地から、医師が施術を認め同意したとき

筋麻痺、関節拘縮などで、医療上マッサージが必要であると医師が同意したき

※疲労回復や慰安目的などのマッサージは健康保険対象とりません

療養費支給申請書(はり・きゅう)または療養費支給申請書(あんま)

<添付書類>

- 医師の証明書

- 領収書(原本)

加入要件を満たさなくなったとき(資格喪失したとき)

退職や勤務時間の短縮等で当組合を脱退した場合(当組合の資格を喪失したとき)には、被扶養者分も含めたすべての健康保険被保険者証を速やかに返納してください。

※不当利得の返還請求(資格喪失後の医療機関受信等)

資格喪失日以降に、当組合の健康保険被者証を使用した場合(医療機関を受診した等)は、不当利得(資格喪失後も当組合からの保険給付をうけている)となり、当組合が負担した費用を返還していただくことになります。

引き続き当組合に加入したいとき

任意継続被保険者制度について

退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人が、健康保険の被保険者資格を喪失した後に最長2年間、継続して当健康保険組合の被保険者となれる制度です。

在職中に被保険者であったときと同様の保険給付を受けることができますが、傷病手当金、出産手当金については支給されません。

(*退職時に継続給付の要件を満たしている場合は支給されます。)

※加入の際の注意事項(以下予めご理解いただいたうえで、加入を検討してください。)

- 被保険者が喪失時に任意に継続を希望して取得する資格ですので、届出・保険料の納付などの義務は加入者自らが負うこととなります。

- 条件によっては国民健康保険料(税)の方が安くなる場合があります。制度や保険料の詳細は当健康保険組合ではわかりかねますので、お住まいの市区町村の国民健康保険課へお尋ねください。

資格を失った日(退職日の翌日)より20日以内に当健康保険組合へ申請してください。

手続き完了後、保険料納付書を送付いたします。

保険料について

任意継続被保険者の保険料は退職したときの標準報酬月額に、当健康保険組合の保険料率を乗じた額となります。

また、在職中は、事業主と被保険者が折半で保険料を納めていましたが、退職後に加入する任意継続では全額自己負担となり、40歳以上 65歳未満の人は介護保険料も全額負担します。(令和4年4月改訂)

納付方法と期日について

保険料の納付方法は、当健康保険組合指定の金融機関口座への振込のみになります。振込は金融機関窓口の他、ATMやインターネットバンキングの利用も可能です。(振込先は納付書に記載)

保険証が届くまでの間、医療機関にかかった場合は、任意継続手続き中である旨を伝えて保険証が交付された時点で医療機関へ提示してください。

<初回の保険料>

健康保険組合が指定した期日(納付書に記載)までに納付してください。期日までに入金されない場合は申請がなかったものとみなされます。

<2回目以降の保険料>

当月分保険料は、その月の10日までに納付してください。また前納制度もあり、半年単位、1年単位で納める場合は割引となります。

資格喪失について

- 加入期間(2年間)が満了したとき

- 保険料を納付期日までに納めなかったとき

- 再就職をして他の健康保険の被保険者となったとき

- 任意継続被保険者が死亡したとき

- 船員保険・後期高齢者医療の被保険者となったとき

- 任意継続被保険者でなくなることを申し出たとき

※被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の翌月1日に任意継続被保険者の資格を喪失することとなります。

死亡したとき